# 知って得する!江戸時代から続く日本の五節句の意味と楽しみ方

皆様、こんにちは。季節の移り変わりを大切にする日本の文化について、今日は特別なお話をしたいと思います。

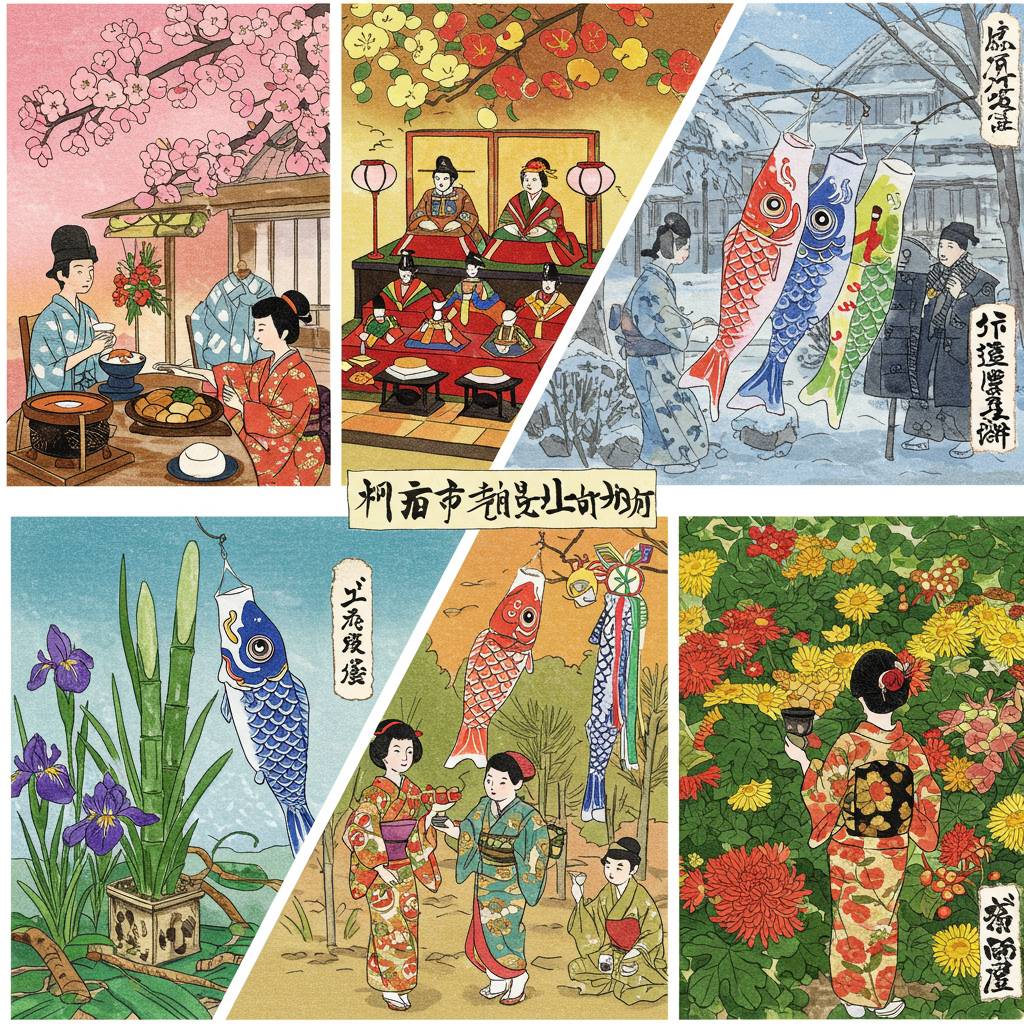

日本には古くから「五節句」という素晴らしい季節の区切りがあることをご存知でしょうか?人日(1月7日)、上巳(3月3日)、端午(5月5日)、七夕(7月7日)、重陽(9月9日)—これらの日は単なる記念日ではなく、私たち日本人の生活リズムや季節感を育んできた大切な文化的遺産なのです。

しかし近年、この豊かな季節の行事が少しずつ薄れてきているように感じませんか?便利な現代生活の中で、四季を感じる機会が減ってきているのかもしれません。

実は、五節句には先人たちの知恵と願いが詰まっています。季節の変わり目に健康を祈り、自然の恵みに感謝する—そんな日本人らしい心遣いが形になったものなのです。

本記事では、江戸時代から大切にされてきた五節句の本来の意味を掘り下げながら、現代の生活にどう取り入れられるかをご紹介します。和菓子や季節の室礼(しつらい)、お子様と一緒に楽しめる行事アイデアなど、日常に季節感を取り戻すヒントが満載です。

伝統行事は「かたち」だけでなく、その「こころ」を知ることで何倍も楽しくなります。ぜひ最後までお読みいただき、日本の美しい季節文化を暮らしに取り入れるきっかけにしていただければ幸いです。

さあ、日本の四季を彩る五節句の魅力的な世界へご案内します。

1. **伝統行事の魅力再発見!江戸の粋を感じる五節句の由来とその深い意味**

日本の伝統行事である五節句は、季節の移り変わりを大切にしてきた日本人の心を映し出す貴重な文化遺産です。江戸時代に公式行事として定着したこれらの節句は、現代でも多くの家庭で大切に受け継がれています。五節句とは具体的に「人日(じんじつ)」「上巳(じょうし)」「端午(たんご)」「七夕(たなばた)」「重陽(ちょうよう)」の五つを指します。

人日は1月7日のことで、七草粥を食べて一年の無病息災を願う日です。上巳は3月3日の桃の節句で、ひな人形を飾り女の子の健やかな成長を祈ります。端午は5月5日の端午の節句で、鯉のぼりや武者人形を飾り男の子の成長を祝います。七夕は7月7日で、織姫と彦星の物語にちなんで短冊に願い事を書いて笹に吊るします。そして重陽は9月9日の菊の節句で、菊の花を愛で長寿を願う日とされています。

これらの節句には季節の変わり目に起こりやすい病や災いから身を守るという実用的な意味がありました。例えば、上巳の節句では桃の花を飾りますが、これは桃に邪気を払う力があると信じられていたからです。また、端午の節句で飾る菖蒲は、その香りが魔除けになると考えられていました。

京都の北野天満宮や東京の浅草寺など全国の神社仏閣では、今でも五節句にちなんだ特別な催しが行われています。これらの伝統行事に参加することで、日本の四季の移ろいを感じながら、先人たちの知恵や願いに触れることができるのです。家族で一緒に節句料理を作ったり、季節の飾りつけを楽しんだりすることで、日本の文化への理解を深め、豊かな心を育むきっかけになるでしょう。

2. **季節を彩る日本の風雅 – 五節句に合わせた和菓子と室礼のアレンジ術**

# タイトル: 知って得する!江戸時代から続く日本の五節句の意味と楽しみ方

## 見出し: 2. **季節を彩る日本の風雅 – 五節句に合わせた和菓子と室礼のアレンジ術**

五節句は単なる伝統行事ではなく、季節の移り変わりを感じながら日本の美意識を楽しむ絶好の機会です。特に和菓子と室礼(しつらい)は、それぞれの節句の雰囲気を最大限に引き立てる重要な要素となります。

人日(じんじつ)の節句と椿をモチーフにした室内装飾

1月7日の人日の節句には、七草粥を中心に春の訪れを感じる装いを。この時期に咲く椿をテーブルに一輪挿しで飾るだけで、季節感あふれる空間に。和菓子では「福寿草」や「初春」など新年を祝うモチーフの上生菓子が登場します。老舗和菓子店「虎屋」の羊羹と合わせれば、新年の佳き日の茶席が完成します。

上巳(じょうし)の節句と桃の節句らしい彩り

3月3日のひな祭りでは、桃の花と菱餅色(ピンク、白、緑)の配色がポイント。テーブルランナーや小物を菱餅色で揃えるだけでも節句感が増します。この時期には「ひなあられ」や「桃形の上生菓子」が定番。「とらや」や「老松」の季節限定の菓子は毎年話題になります。また、桃の花を飾るだけでなく、枝ものを活けて立体感を出すと部屋全体が華やかになります。

端午(たんご)の節句の粋な演出

5月5日の端午の節句は、菖蒲や柏を使った装飾が特徴的。剣山に菖蒲を生けて玄関に置いたり、柏の葉で包んだ柏餅を和紙の敷物に盛り付けるだけでも様になります。「鶴屋八幡」の柏餅や「船橋屋」のくず餅に、青もみじを添えれば初夏の風情が一層引き立ちます。

七夕(たなばた)の節句の涼やかな演出

7月7日の七夕には、笹飾りを中心に涼感を演出します。涼しげなガラスの器に短冊を立てたり、藍色や水色の風鈴や小物を配置するだけで、夏の節句らしい空間に。和菓子は「星形の落雁」や「天の川を模した羊羹」など。「wagashi asobi」の七夕限定の星型琥珀糖は、ガラスの器に盛ると星空を思わせる美しさです。

重陽(ちょうよう)の節句の豊かな実りを感じる空間

9月9日の重陽の節句は、菊の花と実りの秋を表現します。菊の花を飾り、栗や銀杏などの秋の恵みをかごに盛るだけで、秋の豊かさを感じられる装いに。和菓子では「栗きんとん」や「菊の形をした練り切り」が季節を感じさせます。「彦いち」の栗蒸し羊羹や「鶴屋吉信」の菊づくしは、この時期ならではの味わいです。

五節句に合わせた和菓子と室礼を楽しむことで、日本の季節感をより深く体感できます。日常の空間に少しの工夫を加えるだけで、特別な日の雰囲気が生まれ、家族や友人との時間がより豊かなものになるでしょう。伝統を守りながらも、現代の生活に取り入れやすいアレンジを楽しんでみてはいかがでしょうか。

3. **現代に生かす五節句の知恵 – 子どもと一緒に楽しむ季節の行事アイデア**

# タイトル: 知って得する!江戸時代から続く日本の五節句の意味と楽しみ方

## 見出し: 3. **現代に生かす五節句の知恵 – 子どもと一緒に楽しむ季節の行事アイデア**

五節句は単なる伝統行事ではなく、現代の生活にも取り入れやすい季節の節目です。特に子どもがいる家庭では、日本の文化や季節感を伝える絶好の機会となります。ここでは、各節句を子どもと一緒に楽しむアイデアをご紹介します。

人日(七草)の日のアイデア

七草粥を家族で楽しむのがポイントです。スーパーで七草セットを購入し、子どもと一緒に野菜を観察したり、名前を覚えたりする時間を作りましょう。七草それぞれの特徴や効能を調べる「七草研究」も子どもの知的好奇心を刺激します。調理前に七草を丁寧に洗う作業や、刻む作業も子どもの年齢に合わせて参加させると達成感を味わえます。

上巳(ひな祭り)のアイデア

女の子の健やかな成長を祝うこの日は、親子でひな人形の飾りつけをするところから始めましょう。市販の材料を使ったひな人形の小物作りは、子どもの創造力を育みます。また、ひなあられやちらし寿司を家族で作れば、食育にもつながります。ひな祭りにまつわる絵本の読み聞かせも、伝統への理解を深める良い機会です。

端午の節句のアイデア

鯉のぼりや兜の製作は男の子だけでなく女の子も一緒に楽しめます。折り紙で作る鯉のぼりや、牛乳パックで作る兜など、身近な素材で手作りするのがおすすめです。国立歴史民俗博物館のようなミュージアムでは、五月人形の特別展示が行われることもあるので、見学に行くのも良いでしょう。柏餅やちまきを手作りする体験も、子どもにとって忘れられない思い出になります。

七夕のアイデア

短冊に願い事を書くのは七夕の定番ですが、それに加えて家族で天の川や夏の星座観察を計画してみましょう。プラネタリウムを訪れるのも良い選択です。また、七夕飾りを家族で作り、自宅や地域の七夕祭りに参加することで、コミュニティとのつながりも感じられます。笹の葉や色紙で作る七夕飾りは、子どもの創作意欲を刺激します。

重陽の節句のアイデア

菊の花を観賞するだけでなく、菊の花びらを使った工作や、菊茶を飲む体験も子どもには新鮮です。秋の自然観察会を兼ねて菊の展示会に出かけるのも一案です。また、栗や柿などの秋の味覚を使ったお菓子作りも、季節を感じる良い機会になります。

五節句の行事を通じて、子どもたちは日本の伝統文化や季節の移り変わりを自然と学ぶことができます。また、家族で一緒に準備したり、作ったりする過程は、貴重な家族の時間を創出します。五節句は形式にこだわらず、現代の生活スタイルに合わせてアレンジしながら、子どもと一緒に楽しむことが大切です。伝統行事が持つ本来の意味を理解しつつ、家族なりの新しい楽しみ方を見つけることで、五節句はより身近な季節の行事として息づいていくでしょう。

4. **五節句から学ぶ日本人の季節感 – 暮らしに取り入れたい年中行事のエッセンス**

4. 五節句から学ぶ日本人の季節感 – 暮らしに取り入れたい年中行事のエッセンス

四季折々の変化に敏感な日本人は、古来より自然と調和した生活を送ってきました。五節句は単なる行事ではなく、日本人の季節感覚を凝縮した知恵の結晶といえるでしょう。現代の忙しい生活の中でも、節句の本質を理解し取り入れることで、より豊かな暮らしが実現できます。

七草がゆを食べる人形の節句、菖蒲湯に入る端午の節句、星に願いを込める七夕、栗や柿を味わう重陽の節句。これらの行事には「旬」を大切にする日本人の感性が表れています。旬の食材は栄養価が高く、その季節に必要な養分を含んでいるという先人の知恵があったのです。

また節句行事には、季節の変わり目に体調を崩さないための養生法が組み込まれています。菖蒲湯は邪気を払い、七草がゆは胃腸を休める効果があるとされてきました。現代医学でも季節の変わり目は自律神経のバランスが崩れやすいとされており、節句の習慣には科学的な根拠もあるのです。

五節句の装飾品も季節感を表現する重要な要素です。桃の花、菖蒲、笹飾り、菊などの植物は、それぞれの季節を象徴しています。インテリアに季節の花や植物を取り入れるだけで、心が落ち着き、季節の移ろいを感じられるようになります。

現代の生活に五節句の要素を取り入れるには、食事や装飾を工夫するだけで十分です。例えば、ひな祭りには桃色のデザートを作る、端午の節句には柏餅を食べる、七夕には短冊に願い事を書くなど、シンプルな形で始められます。SNSで季節の飾りつけや料理を共有する方も増えており、伝統行事が新しい形で継承されています。

五節句から学ぶべきは「季節との共生」という考え方です。季節に合わせた生活リズムを取り戻すことで、体調管理にもつながります。冷暖房に頼りすぎず、季節の変化を感じながら生活することで、エネルギー消費も抑えられるという環境面でのメリットもあります。

日本の伝統行事は「ハレの日」として特別な一日を作り出す効果もあります。日常と非日常のメリハリをつけることで、生活に潤いをもたらし、心の健康にも良い影響を与えます。忙しい現代こそ、節句のような「ハレの日」を意識的に設けることの価値が高まっているのではないでしょうか。

5. **知らなかった!五節句に込められた先人の願いと現代での過ごし方のヒント**

# タイトル: 知って得する!江戸時代から続く日本の五節句の意味と楽しみ方

## 見出し: 5. **知らなかった!五節句に込められた先人の願いと現代での過ごし方のヒント**

五節句には先人たちの切実な願いが込められています。単なる季節の行事ではなく、子どもの健やかな成長や家族の無病息災を願う先祖の知恵が詰まっているのです。

人々が疫病や災害に脅かされていた時代、五節句はいわば「季節の変わり目の健康管理システム」でした。例えば、上巳の節句(桃の節句)では、ひな人形を通じて女児の健やかな成長を祈り、菱餅や桃の花を飾ることで邪気を払いました。また、端午の節句では、菖蒲湯に入ることで夏の病気から身を守る知恵が含まれています。

現代社会では、これらの行事を「古い慣習」と捉えがちですが、実は私たちの暮らしにも取り入れやすい智慧が満載です。七草粥を食べる人日の節句は、胃腸を休める断食の知恵とも言えます。現代の私たちも、季節の変わり目に体調を崩しやすいことを考えると、先人の知恵は今も有効なのです。

五節句を現代に活かすヒントとしては、例えば七夕の節句では家族で短冊に願い事を書いて飾り、目標設定の機会にする。重陽の節句では、栗ご飯やきのこ料理など秋の味覚を楽しみながら、家族の健康を願う食事会を開くなど、気軽に取り入れられます。

また、地域によって残る独自の風習も魅力的です。京都では七夕に「七夕まつり」が行われ、東北地方の仙台七夕まつりは華やかな飾り付けで知られています。地元の風習を調べてみると、新たな発見があるかもしれません。

五節句は日本人のアイデンティティを再確認する機会でもあります。外国の方に日本文化を紹介する際にも、五節句の由来や楽しみ方を伝えることができれば、日本文化への理解も深まるでしょう。

伝統行事を「ただの形式」ではなく、その意味を理解して取り入れることで、日々の生活に彩りと意義をもたらしてくれるでしょう。先人の知恵と現代の暮らしを上手に融合させて、五節句を楽しんでみてはいかがでしょうか。

コメントを残す